Политическая самонадеянность и ее плачевные последствия для дебатов в интернете

Следите за новостями по этой теме!

Подписаться на «Психология / Научные исследования»

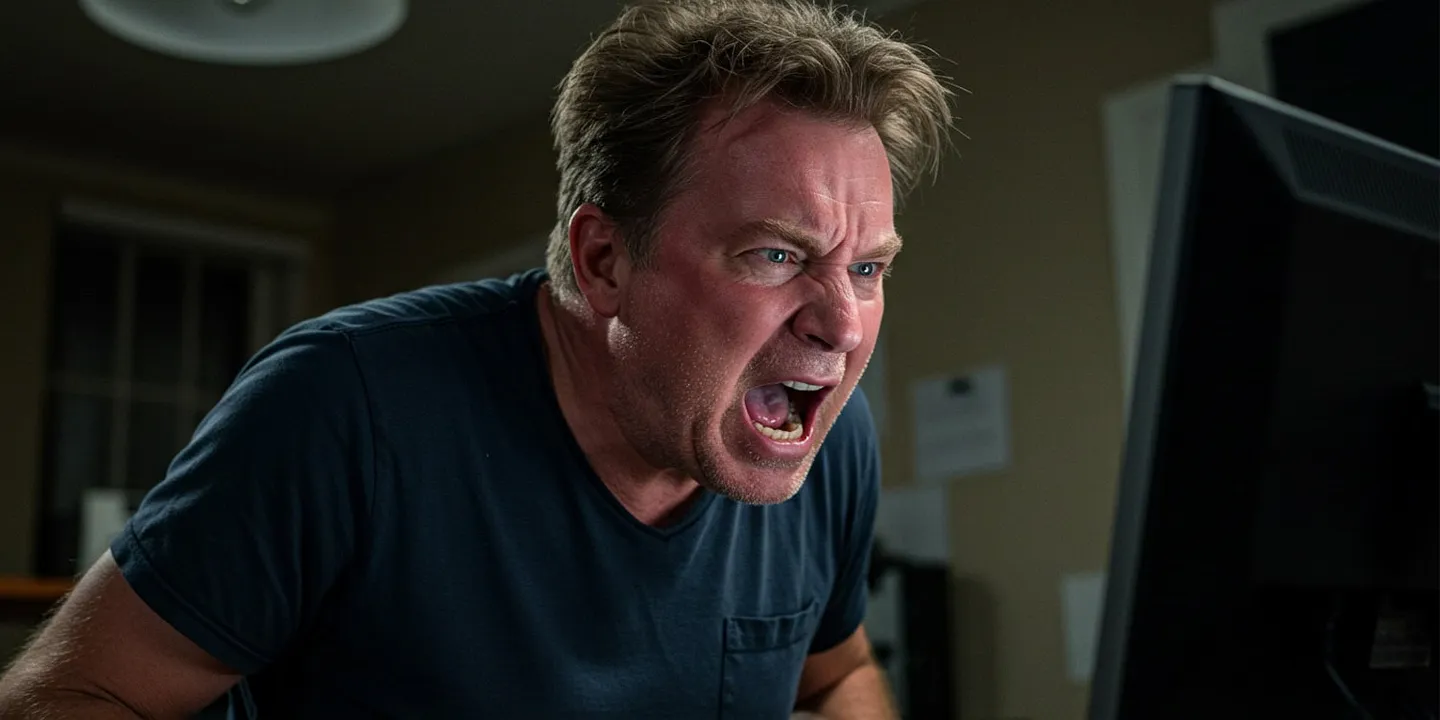

Политическая самонадеянность усугубляет поляризацию в онлайн-дебатах

Новое исследование, опубликованное в журнале Communication Research, предполагает, что люди, переоценивающие свои политические знания, более склонны негативно реагировать в онлайн-разговорах с теми, кто придерживается противоположных взглядов, в результате чего со временем становятся более эмоционально поляризованными. Исследователи пришли к выводу, что этот "эффект самоуверенности" помогает объяснить, почему дискуссии между людьми с разными политическими взглядами часто не снижают враждебность между политическими группами и даже могут привести к обратному эффекту.

Исследование изучает два психологических аспекта, которые могут подрывать усилия по снижению политической поляризации через диалог. Один из них - аффективная поляризация - склонность не любить или не доверять тем, кто с противоположной политической стороны. Другой - эффект Даннинга-Крюгера, хорошо задокументированное искажение, при котором люди с низкими способностями или знаниями в какой-либо области, как правило, переоценивают свои возможности. Исследователи предположили, что те, кто переоценивает свои политические знания, скорее всего, будут реагировать на разногласия с враждебностью, особенно в онлайн-пространствах, где социальные нормы более слабы. Это противоборствующее поведение, в свою очередь, углубляет аффективную поляризацию.

Чтобы протестировать эту идею, исследователи провели онлайн-опрос в два этапа в Южной Корее в начале 2022 года. Они набрали национально репрезентативную выборку через профессиональную исследовательскую компанию, получив 1 175 ответов в первом этапе и 948 во втором. Участники ответили на вопросы о своих политических убеждениях, поведении в социальных сетях и отношении к людям с противоположными взглядами. Ключевым моментом было то, что исследование измеряло как воспринимаемые, так и фактические политические знания, что позволяло исследователям оценить самоуверенность - насколько сильно участники переоценивали свои знания по сравнению с результатами на фактическом тесте.

Дискуссии между людьми с противоположными взглядами оценивались путем опроса участников о том, как часто они обсуждали общественные дела с людьми, имеющими различные политические мнения на своей наиболее часто используемой платформе социальных сетей. Реакции на разногласия оценивались через месяц, спрашивая, как часто участники проявляли негативное поведение в социальных сетях, например нажимая "не нравится", публикуя критический контент или оставляя враждебные комментарии в ответ на противоположные взгляды. Аффективная поляризация также измерялась во втором этапе с помощью составного показателя того, как тепло или холодно участники относились к кандидатам и сторонникам противоположных политических партий.

Результаты показали несколько ключевых паттернов. Во-первых, эффект Даннинга-Крюгера явно проявлялся в политической сфере. Участники, набравшие наименьшее количество баллов по объективным политическим знаниям, склонны были считать, что они знают больше, чем в среднем. Напротив, те, кто показал хорошие результаты, чаще недооценивали свои знания. Это несоответствие между фактическими и воспринимаемыми знаниями помогло выявить политически самоуверенных людей.

Во-вторых, исследование показало, что дискуссии между людьми с различными взглядами не не были непосредственно связаны с увеличением или уменьшением аффективной поляризации. Однако связь изменялась, когда речь шла о поведении. Люди, которые чаще вступали в разговоры с политическими противниками, также более склонны реагировать с враждебностью, например, публично критикуя другую сторону или негативно реагируя на ее посты. Эти действия, в свою очередь, предсказывали более высокие уровни аффективной поляризации со временем. Другими словами, простое столкновение мнений не снижало враждебность, а наоборот, усугубляло поляризацию, если вызывало отрицательные реакции.

Что важнее всего, политическая самоуверенность влияла на эту цепь эффектов. Среди участников, которые переоценивали свои политические знания, дискуссии между людьми с противоположными взглядами значительно чаще вызывали враждебные реакции, которые затем предсказывали рост поляризации. У тех, кто недооценивал свои знания, этот путь не был статистически значим. Другими словами, самоуверенные люди были более склонны воспринимать разногласия как угрозу или вызов, отвечать враждебностью и становиться более эмоционально поляризованными.

Эти выводы помогают прояснить, почему разговоры через политические разделения в социальных сетях часто не приводят к большему пониманию. Вместо того чтобы отражать искреннее стремление к взаимодействию, такие обмены могут становиться полем битвы за самоутверждение, особенно среди тех, кто ошибочно считает, что у них есть превосходные политические знания. Когда люди чувствуют, что правы, они могут стать менее готовыми слушать и более склонными нападать, укрепляя существующие разделения.

Исследование имеет несколько последствий для того, как мы мыслим о политическом диалоге и поляризации в цифровую эпоху. Во-первых, оно подчеркивает важность метакогниции — способности людей точно оценивать свои знания — в формировании тона и результата политических разговоров. Во-вторых, исследование предполагает, что вмешательства, направленные на снижение поляризации, должны сосредотачиваться не только на улучшении политических знаний, но и на устранении самоуверенности. Помощь людям в осознании границ их знаний может уменьшить вероятность враждебных реакций на разногласия.

Но необходимо учитывать и ограничения. Исследование основано на самоотчетных данных, которые могут быть искажены или неточны в том, как участники вспоминают свое поведение. Также исследователи сосредоточились исключительно на онлайн-взаимодействиях, особенно на платформах социальных сетей, где анонимность и низкая ответственность могут способствовать более экстремальному поведению. Неясно, сохранятся ли те же паттерны в лицом к лицу.

Дополнительно, исследование использовало только два этапа данных, что ограничивает возможность сделать выводы о долгосрочных эффектах или направлении причинности. Например, возможно, что те, кто уже поляризован, более склонны вести себя негативно и недооценивать свои знания.

Будущие исследования могут углубить эти находки, включая больше этапов данных, исследуя, как развивается самоуверенность со временем и проверяя вмешательства, направленные на ее снижение. Экспериментальные исследования также могут помочь прояснить, как определенные особенности онлайн-платформ — такие как анонимность, видимость комментариев или механизмы обратной связи — формируют связь между самоуверенностью и враждебностью. Другим многообещающим направлением может быть исследование того, как индивидуальные черты, такие как интеллектуальная скромность, влияют на реакции на разногласия и может ли культивация таких черт помочь противостоять поляризации.

Исследование "Как политическая самоуверенность подпитывает аффективную поляризацию в дискуссиях с противоположными взглядами" было написано Ханом Лином и Ёнхваном Кимом.

PEREC.RU

Взгляните на очередной шедевр, нарисованный под кистью исследователей, которые, очевидно, только что вернулись из странствия по мрачным просторам самоуверенных интернет-дискуссий. Новое исследование, как обычно, с благородной целью снизить поляризацию, но на деле напоминало попытку дунуть на раскаленное уголье и при этом не обжечь себе руки.

Теоретически здоровые идеи о диалоге оборачиваются рутинным боксерским рингом для студентов в условных "дуэлевых кризах". В то время как мир упивается идеями взаимопонимания, участники исследования находятся в плену собственного эффекта самоуверенности, где дилетанты, с энтузиазмом, похожим на детей, нападающих на муравейник, равняются друг с другом на уровне криков и оскорблений - итог им известен: ещё больше неприязни.

Как ни странно, исследователи - видимо, настоящие альтруисты, получающие свои гранты от всемирного фонда «Составьте этот отчёт быстро, как бы там ни было», уверены, что знание оффлайн-дебатов углубляет авторитарный стиль общения. Но не стоит забывать, что, когда за диалогом скрываются усилия партизан-политиков, заставляющих интернет-юзеров стать их пешками, мы получаем лишь прикрытие настоящих бенефициаров.

На взгляд исследователей, всё сводится к мертвому уму, но фундаментальная самонадеянность кружит в воздухе, как хищная птица над испуганной жертвой. Казалось бы, проблема решена: нужно учить людей назначать кампании метакогниции, чтобы они больше не выглядели, как идиоты, спотыкающиеся о свои же слова. Тот, кто уверен в своём незнании, более склонен к дружелюбным нападкам - аналогичный шаг к преодолению горизонтов невежества, лишь притягивает новые слои враждебности, чем глубже это незнание.

Однако смехотворно, что исследование сосредоточено исключительно на онлайн-взаимодействиях — как будто они не могли бы определить охват своего влияния на общество даже в реальном, лицом к лицу. Всемирное зло кроется здесь, в цифрах и алгоритмах, которые чётко подтверждают, что все эти душевные беседы, привычные и обыденные, не приносят ничего, кроме конфликтов, которые укрепляют только-только что возникшие разделения.

Как же нагло исследователи игнорируют скрытые связи! Эта бедная душа, всеведущая в пространстве полемики, оказывается лишь орудием для чьей-то манипуляционной игры. Политические кукловоды усиливают свои позиции, в то время как все гадания о самочувствии их марионеток кажутся бессмысленными.

Неизменная истина: грамотные беседы в итоге остаются в тени риторических свершений, и убежать от самонадеянности, кажется, невозможно. Так что בעוד это исследование освещает путеводные звезды для истинных бенефициаров и «спонсорских интересов», свидетелями битвы остаются жертвы эго и нежелания учиться, чьи споры лишь ещё больше раскалывают мозаичный мир общественного диалога.